Schwermut ist ohne Furcht. Ich könnte das auch positiv sagen. Aber ich will es nicht und küsse diesen vermutlich furchtlosen Mann mit düsterem Blick. Küsse ihn und zieh ihn zu mir hinab. Bürde dem Furchtlosen einen Batzen Lebendgewicht auf. Worauf er sein Dasein an mir aufgibt und mit und zu mir verschmilzt. Hinfort weiblich, der Furchtlose. Die Schwermut. Das war – nun ja – Grammatik. Wer mag schon Grammatik. Ich nicht. Ich mag eigentlich gar nichts, zur Zeit. Vielleicht den düsteren Himmel, den fahlen Mond und dass ich allein bin. Ich bin immer allein. Ok, ab und an bete ich diese welke Lust an. Einsamkeit auch. Ja, klar, auch das Erinnern blüht. Immerdar. Nun aber gut. Denn ich hasse die Sonne. Ich hasse das Licht. Grabesstille lässt meine Seele in Poesie schwelgen. Verdammt meine Sinne in vergilbte Blätter und lässt mich in kalter Asche wühlen. Die Glut vergangener Liebe heraufbeschwören und weinen. Ich liebe die Tränen des Vergeblichen. Rinnsale unwiederbringlichen Glücks. Und treffe all meine Freunde der Nacht immer und immer wieder: die heulenden Hunde und blau blühenden Königinnen, den Regen, das Sterben, starre Augen und die Glut des Abschieds in eine andere Welt. Welt der schwarzen Stunden, der bösen Stimmungen, der vergnügten Trauer. Sie alle sind mein zu Hause. Gern zerbreche ich mir den Kopf. Sehr gern. Ich will wissen, wo ich wirklich herkomme. Hat das alles einen Sinn? Oder bin ich krank? Kreiere ich – die wahrhafte Kunst! Verzehre ich mich als Mittlerin zwischen Philosophie, Musik, Literatur und – bitterer Medizin? Ich könnte das anders nennen: Ihre Exzellenz, die Bitternis, geruhte zu verbrennen, zog es vor, schwarz zu werden und sich ins Blut zu ergießen. Ich trage es gern. Schwermut, Du bist meine Vorbereitung, leichtfüßig zu werden oder auf immer zu vergehen. Wer weiß das schon.

Kategorie: Uncategorized

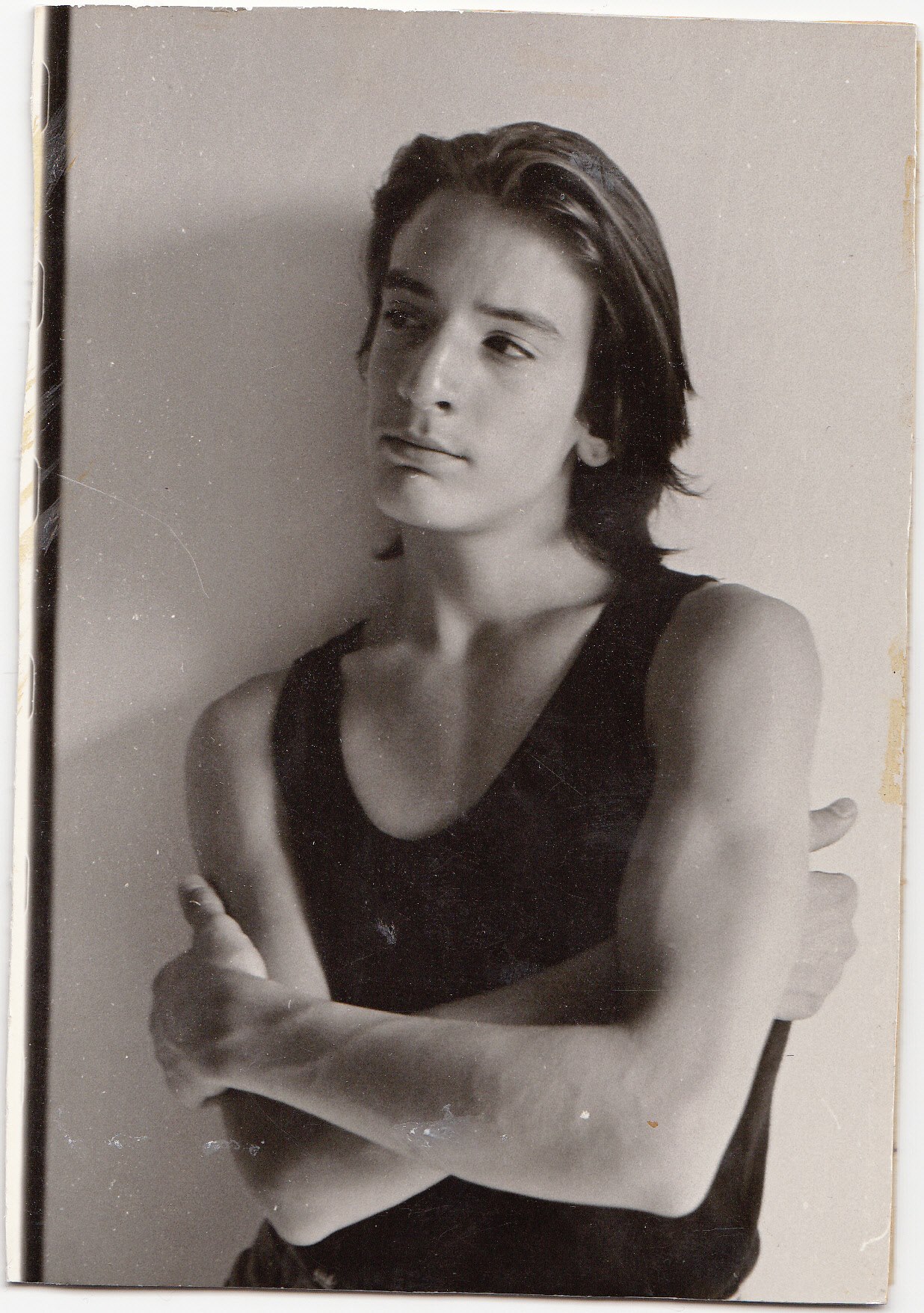

Der Junge mit der Gitarre – Peter Cäsar Gläser zum 68. Geburtstag

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“ – Seins hörte mit 59 auf. Sein Wahlspruch, niemals ausgesprochen, Englisch war nicht so seins, wäre „Live fast die young“ gewesen. Als naiver und sehr neugieriger junger Mann, der Elektriker gelernt hatte, der Blockflöte, Klarinette und Gitarre spielte, hatte er das Glück, als 17jähriger bei der Band mitspielen zu dürfen, die später zur DDR-Legende wurde. RENFT. RENFT – oder auch die KLAUS-RENFT-COMBO – spielte damals in der Nachtbar „Intermezzo“ in Leipzig. Abend für Abend. Und weil das für seine kleinbürgerlichen Eltern eine verruchte Nachtbar war, holte ihn der besorgte und strenge Papa abends um zehn Uhr wieder ab.

Er war ja unschuldige 17. Dann spielte der andere Gitarrist weiter bis zum Nachtbarschluss, der, den Klaus Renft für seinen „Neuzugang“ gekündigt hatte. Peter trank damals nur Limonade, war in die bereits berühmte Christiane Ufholz verliebt, die das aber ignorierte, und wusste noch nicht, wer er war und was er werden würde.

Zunächst musste er noch zur Nationalen Volksarmee. Standort Eisenach. Dort schrieb er Liebesgedichte und spielte Gitarre. Und gewann einen 3000-Meter-Regimentslauf. „Irgendwann werde ich mal etwas ganz Großes tun“. Dieser RENFT-Song war noch nicht geschrieben und getextet. Peter Cäsar Gläser kehrte mit dem späteren RENFT-Schlagzeuger Jochen Hohl im „Gepäck“, den er bei der Armee kennenlernte, nach anderthalb Jahren zur Band zurück. Jetzt erst begann seine kurze und heftige Karriere als der „Cäsar“ von RENFT. Sie währte vom ersten Hit „Wer die Rose ehrt“ bis zum 22. September 1975. Da wurde die Band RENFT verboten. Seltsamerweise ist der 22. September das spätere Geburtsdatum unseres Sohnes Moritz.

Ich sah Peter das erste Mal im „Haus Leipzig“ in Leipzig auf der Bühne. Ich war dort mit meinem damaligen Freund, der auch Gitarre spielte und auch Lieder machte. Und vor allem Texte. Er sagte zu mir: „Achte auf den Gitarristen! Das ist Cäsar!“ Und sah mich an, als hätte er mir soeben die Weltformel offenbart. – Ich, die ich mich für Rockmusiker Null interessierte, schaute notgedrungen auf den Gitarristen, auf Cäsar. Dass wir später mal 25 Jahre mit allen Höhen und Tiefen verheiratet sein würden, kam mir nicht einmal ansatzweise in den Sinn. Neben Lebenserfahrungen und Frauen lernte Peter bei RENFT auch das kennen, was einen Rocker ständig begleitet: König Alkohol. Andere Drogen, außer Zigaretten, die er auch reichlich rauchte, gab es zu dieser Zeit nicht. Und er lebte schnell, trank sich fast um den Verstand, machte mit 28 den ersten Alkohol-Entzug. Da war ich dann schon dabei. Die Alkohol-Krankheit begleitete und überschattete sein Leben bis zum Schluss. „Wenn Du noch eine Chance bekämst, was würdest Du anders machen?“ – Das fragte ich ihn kurz vor seinem Tod. Er antwortete: „Ich würde versuchen, nicht mehr so viel zu lügen. Andere nicht mehr belügen und auch mich selbst nicht.“ Er bekam keine zweite Chance. Heute wäre er 68 geworden.

Miss Bella, Cremes und das Mysterium (Heilige) Familie

Warum Weihnachten feiern, wenn einer mit einem Schwerlaster vorher in einen Charlottenburger Weihnachtsmarkt rast? Das ist doch kein Weihnachten mehr! Solche Gedanken gehen mir natürlich auch durch den Kopf. Berlin ist eine gelähmte Stadt. Man fährt durch den festlich beleuchteten Ku’damm oder den Potsdamer Platz, die Mitte, die sich alle Mühe gegeben hat, Besonderes zu bieten. Aber es kommt nicht mehr an. Weihnachten ist beschädigt. Es hat keinen wirklichen Glanz. Der Glanz, der vorhandene, ist ein falscher.

Wir fahren durch diesen falschen Glanz, ganz ruhig, wie alle Autos um uns herum, ganz ruhig. Wir wollen zu meiner Schwester. Sie wohnt im Prenzlauer Berg. Und wir treffen uns „in Familie“. Wir haben einen Wildschweinbraten im Gepäck. Den hat mein Sohn Robert auf Wunsch der Familie gemacht, weil es keiner kann, wie er. Im Auto schaukelt außerdem ein Topf mit Rotkohl und ich klemme ein großes Glas mit Bowle zwischen die Beine. Die Rosmarinkartoffeln zum Wildschwein, Bouletten, Kuchen und allerhand anderes warten schon in der großen Wohnküche meiner Schwester. Wir frönen nicht der Schmalhansküchenmeisterethik des Weihnachtsabends, wie wir es früher taten, mit Würstchen und Kartoffelsalat. Wir essen viel und trinken viel. Und es sind meine Söhne da und es sind die Söhne meiner Schwester da und wahlweise auch Freundinnen der Söhne.

Später kommt noch Anna, meine Enkelin. Ich habe mich gefürchtet, dass sie ganz allein mit der S-Bahn am späten Abend gefahren ist. Früher habe ich mir über so etwas keine Gedanken gemacht. Aber die Zeiten sind andere. Erstmals ist auch Enkel Tamino – Sohn von Moritz – voll dabei. Er spricht schon und spielt hingebungsvoll mit der neuen Eisenbahn.

Wir haben wieder ein Juleklapp organisiert. Jeder der Erwachsenen hat ein Geschenk unter den Baum gelegt. Und jeder bekommt eins und muss raten, von wem es denn sein könnte. Das haben wir immer gern getan und es hat auch immer Spaß gemacht. An diesem reduzierten Heiligabend auch. Ich habe von meinem jüngsten Sohn Moritz Kosmetik bekommen, die Miss Bella, die Youtuberin, empfahl. Er hat mir zu jeder Creme ein kleines Briefchen, sogar mit Umschlag und Adresse geschrieben. Und mit einer Erklärung. Sehr süß. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass er sich offensichtlich vorher in meinem Umfeld erkundigt hat, was mich erfreuen könnte. Die handgeschriebenen Briefchen mit Umschlag von Miss Bella a.k.a Moritz sind natürlich der Clou. Ich glaube auch alle anderen waren dieses Mal mit ihren Geschenken sehr zufrieden. Ich resümiere, dieses durchaus beschissene Weihnachten hat uns gezeigt: Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Alle, die gerade in unserer Familie nicht auf der Glückssträhne zu Hause sind, fangen wir auf. Und das ist das Wichtigste. Wir sind immer da. Wir sind eine Festung. Das Schlimmste auf der Welt ist, niemanden zu haben. Der Mensch soll nicht allein sein. Das stimmt. Das hält kein Mensch aus.

8. Dezember – Der Tag, an dem Robert, der Maya heißen sollte, auf die Welt kam – in einem tief verschneiten Leipzig der Siebziger Jahre.

Dieses Kind wird ein Mädchen und Maya heißen. Die erste Täuschung. Dieses Kind wurde kein Mädchen. Es wurde Robert genannt. Am Abend seiner Geburt sagte meine Mutter: „Du siehst aus, als käme das Kind heute noch.“ Sie gab mir ein Whiskey-Glas mit einer braunen Flüssigkeit und meinte, ich solle das trinken und dann in die Badewanne gehen. Ich tat das, wie geheißen. Es war kein Whiskey, es war Cognac. Damaliges Lieblingsgetränk meiner abendlich trinkenden Mama.

Nach Getränk und Wanne setzte ich mich auf das Sofa und dachte: Naja. War wohl nichts. – Plötzlich wurde es warm und nass um mich herum. Es lief aus mir heraus. Fruchtwasser. Blasensprung hieß das. Vorzeitiger. Also Krankenwagen anrufen und ins Krankenhaus – ins Leipziger Eitingon, wie wir das damals nannten. Es begann zu schneien, die Damen an der Pforte des Krankenhauses wollten mich abweisen und nach Zwenkau schicken. Eine benachbarte Kreisstadt im Kohlegebiet um Leipzig. „Gott im Himmel, ich danke Dir für den Blasensprung“, sagte der noch nicht Geborene später, „Ich danke Dir, dass Du verhindert hast, in Zwenkau geboren zu sein! Klingt doch bescheuert für einen Rockstar!“

Nun gut, der vorzeitige Blasensprung verpflichtete das Krankenhaus in Leipzig, mich in den eigenen Kreißsaal zu schicken. Überbelegt. Es war die Zeit, in der in der DDR viele Kinder geboren wurden. Kinderreichtum wurde auch mit sogenannten Sozialleistungen belohnt. Kinder brauchte die Republik, die noch unverdrossen in Richtung Kommunismus unterwegs war. – Doch hatte der überfüllte Kreißsaal – kommt von Kreischen, wie ich später hörte – nur einen Platz für mich, der sich gegenüber der hohen Fensterfront befand. Da lag ich, wie ein gestrandeter Wal, die ersten Wehen setzten ein. Lag da. Unattraktiv und breitbeinig, Hebammen schauten nach, was sich da zwischen den Beinen tat. Und über mir die Fensterputzer, die versuchten, diskret wegzuschauen. „Tut uns leid, junge Frau! Wir müssen eben irgendwann hier auch mal Fenster putzen. Liegt ja immer eine da.“

Tja, es gibt Um- oder Zustände im Leben einer Frau, in denen Fensterputzer als Zuseher bei einer Geburt egal sind. Und es kam noch ärger. Eine Hebamme lachte und sagte zur anderen: „Schau mal, das hat aber eine Vollglatze!“ – Die andere schaute genauer und rief: „Himmel, das ist doch der Arsch!“ – Einschub: Ultraschall und entsprechende Vorbildchen gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Ärzte sagten bei allen Voruntersuchungen, der Kopf sei unten, wo er hingehört. Sogar im Kreißsaal, als ich dort eintraf, wurde das noch einmal behauptet. Nun also eine reine – Steißlage. Hektisch wurde das Bett zu einem Operationstisch umgebaut und eine Ärztin im OP-Kittel preschte heran. Sie sagte: Entweder wir holen das Kind innerhalb von fünf Minuten per „kleinem Schnitt“ oder wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Dann bekommen Sie eine Narkose.

„Das Kind“ war klein und dünn. Es reichte der „kleine Schnitt“ und es kam mit blauem Hintern, aber engelhaftem rosa Gesichtchen zur Welt. Halb erstickt, erst nicht schreien wollend, aber am Ende doch wohlbehalten. Das Kind, das später Robert hieß, hat der Welt als Erstes „den Arsch gezeigt“. Ist doch auch was, oder? Am nächsten Tag war die Aufregung schon ein bisschen vergessen. Der Vater stapfte von Leipzig-Connewitz durch die ganze Stadt durch den immer währenden Schnee bis zum Eitingon-Krankenhaus am anderen Ende. Väter durften damals bei Geburten nicht dabei sein. Und ich finde das heute noch gut. Mir reichten die Fensterputzer. Straßenbahn und Busse fuhren nicht. Autos kamen auch nicht durch, weil die Stadtreinigung mit dem Schnee nicht mehr klarkam. Es war ein verschlafen verschneiter Tag im sozialistischen Leipzig. Es war ein 8. Dezember. Einige Jahre später sollte an diesem Tag John Lennon erschossen werden.

Peter Cäsar Gläser – Gedanken zum unerhörten Leben in einem untergegangenen Land in einer sehr sehr lange vergangenen Zeit – am Totensonntag 2016

Heute ist wieder Totensonntag. Und ich denke an unseren Freund, Ehemann, Geliebten, Vater, Chaoten, Ordnungsfanatiker, Trinker, SingerSongWriter, Gitarristen, Flötisten, DDR-Rockstar, alternden, immer wieder – nicht mit seiner Zustimmung – als Blues-Barden bezeichneten, Peter Cäsar Gläser. Wir waren 25 Jahre verheiratet. Ich kann es mir manchmal schon gar nicht mehr vorstellen. Es ist eine versunkene Zeit. Es ist eine alternde Zeit, eine beinahe tote Zeit. Obwohl ich und andere, die dabei waren, heute gern davon schwärmen möchten. Und wir tun das auch. Es war unsere Jugend. Wir haben geheiratet, wir haben zusammen gewohnt, wir haben ein Nest gebaut, wir hatten Kinder, Verwandte und sehr, sehr viele Freunde. Wir hatten ein offenes Haus. Wir versuchten, über die Grenzen der DDR – zumindest kulturell und spirituell – zu springen. In Gedanken, mit viel Alkohol, viel Spinnerei, Naivität, Weisheit und Kreation. Und ungeheuer viel Zigarettenrauch. Wir hatten Malerfreunde, Musikerfreunde und –feinde, Stasispitzel, die wir für Freunde hielten, und Freunde, die wir für Stasispitzel hielten, die es aber nicht waren, in unserer Wohnung permanent zu Gast. Wir tranken Unmengen schlechten Alkohol, wir rauchten, dass die Schwaden die Wohnung Sepia einfärbten, wir feierten und brieten Steaks für Ankömmlinge in unserer Küche, deren Namen wir nicht kannten und auch nicht behielten. Falls wir sie überhaupt erfuhren. Wir hingen die Weihnachtsbäume an der Decke auf, erzogen unsere Kinder mehr schlecht als recht, vielleicht antiautoritär, wovon sie sich noch heute versuchen zu erholen, wir liebten und hassten, betrogen und belogen. Wir liebten. Irgendwie. Wir schmachteten denen im Westen per Westfernsehen hinterher, die wir für so ungeheuer frei hielten. Aber, was wir nicht wussten: Es ging uns gut. Wir hatten eine riesengroße – für heutige Verhältnisse – billige Wohnung. Wir hungerten nicht, im Gegenteil, wir machten gemeinsam die Bockwurst-Diät, bei der Peter abnahm und ich natürlich nicht. Wir diskutierten jeden Abend die politische Lage, ohne Angst zu haben, dass uns etwas passieren könnte. Obwohl wir wussten, dass der „Feind mithört“. Es war uns egal. Ich las jeden Morgen drei Zeitungen, in denen dasselbe stand und versuchte, zwischen den Zeilen zu lesen. Wir fanden alles Scheiße im Lande. Dieses System. Diese DDR. Wir wollten weg. Und das taten wir dann auch. – Wir verließen eine wundervolle Wohnung, die wir selbst ausgebaut hatten, mit allem Geld, das wir in diesen Jahren verdient hatten. Nach uns zog – wie wir hörten – ein Stasi-Offizier – dort ein. Der wohnt aber auch nicht mehr dort. Niemand wohnt mehr dort. Niemand, den wir kennen. Das Haus sieht heute von außen wunderbar restauriert aus. Wir sind in den Westen gegangen, um uns dort zu trennen. Nicht gleich. Aber nach zehn Jahren. Hier auf diesem Foto – Peter Cäsar Gläser – von mir mit Rasier- oder Frisiercreme gestylt – auf dem Schaukelpferd, auf das ich einmal nachts im Dunkeln fiel und mir zwei Zehen und zwei Rippen brach. Wir waren gut drauf. Wir waren glücklich, ohne es zu wissen. So ist das Leben. Der Totensonntag mahne all jene, die nicht wissen, dass es so sein kann. Er mahnt, der Toten zu gedenken und – dem Leben zu huldigen. Es kommt nie mehr wieder.

Aus einer vergangenen Zeit in einem untergegangenen Land I – Der schwere Weg in unsere „Kulturküche“ in Leipzig-Gohlis

In der DDR wurden die Wohnungen vom Wohnungsamt „zugewiesen“. Man brauchte als Paar eine Heirat und eine „Wohnungszuweisung“, um in eine Wohnung einziehen zu dürfen. Den Mietvertrag schloss man meist mit der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV), einer Arbeiter-Wohngenossenschaft (AWG) oder – selten – mit einem privaten Vermieter ab.

Als ich mit unserem jüngsten Sohn Moritz schwanger war, wohnten Peter, Robert, Ben und ich noch in einer sogenannten Teilhauptmiete. In einer großen Altbauwohnung mit alten Öfen und altem Parkett und noch älterem und zerfetztem Bodenbelag im Korridor – zusammen mit einer alternden Trinkerin und Tragödin, zusammen mit einem jungen, frisch verheirateten Paar, alle zusammen in dieser einen Wohnung. Peter und ich hatten eine eigene Küche und zwei Zimmer. Gemeinsam mit den anderen waren der Flur, die Toilette und das Bad, das wir kaum benutzten, da es dort nur kaltes Wasser gab – beheizbar mit einem alten Badeofen – und noch schlimmer, eine stumpfe, vor sich hin blätternde Badewanne. Alles war schmutzig, da keiner sich verantwortlich fühlte. In der Küche kaltes Wasser und ein Spülschrank mit herausschiebbaren Schüsseln, in die man warmes Wasser aus einem Miniboiler einfüllen musste, um Geschirr zu spülen. Wir hatten immerhin zu diesem Zeitpunkt schon eine vollautomatische Waschmaschine, die uns meine Mutter zur Geburt von Ben geschenkt hatte. Aber wir wollten dort raus! Ich hatte das dritte Kind im Bauch, die Trinkerin drohte jeden Abend mit Selbstmord, das Bodenholz der Küche war so verzogen, dass nur Eingeweihte darauf laufen konnten, ohne hinzufallen, und und und… ich erspare weitere Details.

Wir machten Druck beim Wohnungsamt, vor allem ich. Wir brauchten eine Zuweisung für eine neue und vor allem größere Wohnung. Allein für uns. Da ging ich also mit meinem dicken Bauch zu jeder Sprechzeit hin, und jammerte und bettelte: drittes Kind, Teilhauptmiete, bald fünf Personen und nur zwei Zimmer in einer verwahrlosten Wohnung, mein Mann, der Rockstar, kann ja nicht einmal Besuch empfangen!! Was wir alles erzählten! Tut uns leid, war die ewige Antwort. Wir haben leider nichts für Sie. Oder wir besichtigten schrecklichste Wohnungen und hatten uns schon damit abgefunden, dass das noch eine Weile so bleiben würde.

Dann kam das Angebot: 150 Quadratmeter Leipzig-Gohlis. Vier Zimmer, Küche, Bad, Riesenflur von 30 Quadratmetern. Vorher habe ein Schriftsteller, der Arztromane verfasse, darinnen gewohnt. Die Wohnung stehe schon drei Jahre leer. Warum? Da musste es einen Haken geben! Es gab einen Haken. Die Wohnung lag im Hochparterre und war nicht beheizbar. Sie hatte zwei kaputte Öfen, sonst nichts. Peter und ich entschlossen uns todesmutig, die Zuweisung für diese Wohnung anzunehmen. Wir wollten eine Gas-Zentral-Heizung einbauen lassen. Das Geld hatten wir, auch die Handwerker. Es gab ja genug Cäsar-Fans unter den Handwerkern. Das Problem war das Material. Das ewige DDR-Problem. Problem Nummer Zwei: Wir mussten im Innenhof des Hauses einen eigenen Schornstein bauen lassen, weil alle anderen Leute im Haus mit Kohle heizten. Und drittens: Um unsere dann irgendwann fertige Heizungsanlage in Gang zu bringen, brauchten wir ein Gerät, dass es nur für Westgeld gab. Auch das haben wir aufgetrieben.

Für den Schornstein mussten wir den Innenschacht einrüsten lassen. Da gab es über sieben Ecken einen privaten Gerüstbauer, der erkannte unsere Not und trieb den Preis so hoch, dass das Gerüst am Ende teurer wurde, als die gesamte Heizungsanlage plus Handwerker-Rechnungen.

Zum Abschluss schickten wir noch eine Malerfirma rein, die rissen alles ab, Tapeten, unter denen Zeitungen von 1949 zum Vorschein kamen, und malten den Stuck an, als gilt es das Leben. Die Decken sahen danach aus, als wären es Pralinenschachteln. Alle Türen und Fenster dunkelbraun (!) und neues Glas eingezogen. Dann noch eine Woche lang sämtliches Parkett abschleifen lassen und lackieren. Bad und Küche fliesen lassen. Die Fliesenbeschaffung war ein eigenes Kapitel. Nicht umsonst hieß die D-Mark in der DDR „blaue Fliesen“. Und einen Haufen neue alte Möbel kaufen. Im Leipziger Gebrauchtwarenhaus – so hieß das damals. Es gab noch sehr schöne alte Möbel – zu dieser Zeit, weil die meisten lieber Schrankwände wollten.

Kurz vor Moritz‘ Geburt war fast alles fertig. Es war Ende September, es wurde kalt. – Diese Wohnung – und vor allem die Küche – wurden später zu einem kleinen Kulturzentrum für die Künstler- und Musikerszene der Stadt Leipzig. Jeden Tag, tatsächlich jeden Tag, gingen Leute ein und aus. Schade, dass ich so viel vergessen habe. Schade, dass ich kein Tagebuch geführt habe. Als wir die Wohnung einweihten, kamen Wolf-Rüdiger Raschke, der damalige Band-Chef von „Karussell“ und Jochen Hohl, der Schlagzeuger, und öffneten eine große Flasche Sekt. Der Korken sprang so heftig an eine der Pralinendecken, dass es den ersten Fleck gab. Viele weitere sollten folgen. Hier wurde gelebt, geliebt, geweint, geschwatzt und getratscht, musiziert und gemalt, gestritten, dramatisiert, belauscht und geflüstert, gegessen, getrunken und vor allem – geraucht. Dazwischen immer unsere Kinder und deren Freunde. Heute sage ich: Es war ein gutes Leben. Und: Ich möchte es nicht noch einmal erleben. – (Man beachte die einsame Kerze ohne Kerzenhalter. Wir haben damals noch nicht so viel an Sicherheit gedacht. Die Tür stand immer offen und war nie abgeschlossen. Wer wollte, ging einfach rein. Unvorstellbar heute)

Herzens- und Schmerzensmann – Mein Sohn Robert Gläser II

Ich muss noch einmal über meinen ältesten Sohn Robert schreiben. Er hat mich wieder einmal beeindruckt. Gestern im „Bi Nuu“ in Berlin-Kreuzberg hat er ein zweites Konzert zu seinem Album „Robert Gläser“ gegeben. Dieses Mal hab ich mich nicht von all den Freunden und beinahe Verwandten ablenken lassen, denn die waren gar nicht da. Zum größten Teil nicht. Dieses Mal habe ich zugehört. Es gab familiäre schwerwiegende Gründe, dieses Konzert vielleicht sogar abzusagen. Aber Robert wollte es nicht. Denn „Mugge geht vor Katastrophe“ – ein altes Sachsen-Gebot der im Musikgeschäft tätigen Szene. Ich weiß, dass er im Backstage-Bereich eine Flasche Baldrian zu sich nahm und dass es ihm nicht gut ging. Ich hatte große Befürchtungen, bin ich doch stets ein Seismograph, der im Hintergrund die „Bösen“ wahrnimmt und dann regelmäßig Depressionen bekommt, weil die „Bösen so böse sind“ und das auch noch von sich geben. Ich kenn das noch von den Auftritten meines Ehemannes Peter Cäsar Gläser. Da stand ich im Hintergrund und registrierte diese „Bösen“, die ihn nicht mochten, mit schöner Regelmäßigkeit. Heute frage ich mich, warum waren die – da! – Ich weiß nun, wer bei Roberts Konzerten anwesend ist, liebt Robert genauso, wie ich ihn liebe. Aber: ich beobachtete – aus meiner Rückhalt-Position – auch Menschen, die da einfach – vielleicht auch als Touristen – so hereingeraten waren. Einer kaufte die CD und ein passendes T-Shirt und meinte: „Ich dachte erst, das ist so ein Wendler-Typ, aber das ist der gar nicht. Der ist ja großartig.“ Ich sah junge Mädchen, die tanzten und wippten bis zum Schluss. Die waren höchstwahrscheinlich die Freundinnen der sehr jungen Vorband. Hat mich gefreut. Robert war in seiner seelenverletzten Art zu Sein tatsächlich großartig. Denn ich weiß, ihm war nicht großartig zumute. Und ich – als Mutter – hatte sehr viel Angst, dass alles schiefgehen würde. Aber – auf die Bühne kam wieder einmal dieses Kraftpaket, der Mann „wie ein Baum“, der mit dem Publikum eine einzigartige Symbiose eingeht. Er vergaß Texte, er fing noch mal an, er brach in Tränen aus, er zeigte alle Seelenzustände, die ein Mensch haben kann. Und die, die gekommen waren, ihn zu hören, verstanden: Ich bin ein Mensch! – Ich habe meinen Sohn selten so stark erlebt. Und ich weiß, dass er es nicht so sieht, dass er glaubt, er hätte alles besser machen können. Wie er das immer glaubt, egal, wie gut etwas war. Nein! Stimmt nicht. Es war genau richtig. Alle, die da waren, hat er glücklich gemacht. Großer Dank auch an eine großartige Band, die ihn begleitet und unterstützt hat – und an alle anderen Helfer. Ein wunderbares Konzert – auch für die Pessimistin, die ich wohl immer sein werde. Ich bin stolz, so einen starken und kreativen Sohn zu haben.

Mein Sohn Moritz Peter Gläser

Moritz ist mein jüngster Sohn. Wie jeder meiner Söhne, ist er ganz anders, als „gedacht“ – geworden. Ich verstehe vieles nicht, was er denkt. Und denke, dass er tatsächlich schon zu einer anderen Generation gehört. Er fragt mich oft, was bestimmte Wörter bedeuten, die für mich selbstverständlich sind. Zum Beispiel „verschmitzt“. Sein Vater Peter Cäsar Gläser schrieb in seiner Autobiografie „Cäsar. Wer die Rose ehrt“ (2007), Moritz wäre schon mit einem „verschmitzten Gesichtsausdruck“ geboren. Als Moritz das las, fragte er mich: „Liebe Mutter, was ist denn „verschmitzt“?“ Das fragte mich Moritz, der ein begnadeter Wortkünstler ist. Seine Texte, die er schon sehr früh begann zu schreiben, haben mich immer wieder fasziniert. Als eine, die selbst schreibt, besonders. Ich könnte nie schreiben, was er da macht. Es ist eine andere Welt. Angefangen hat es schon am Gymnasium, als die Deutsch-Aufgabe lautete: Schreiben Sie „Romeo und Julia“ von William Shakespeare in eigenen Worten um. Er tat das. Aber er „dichtete“ es um. Ich war vollkommen von den Socken, so großartig fand ich, was er da geschrieben hatte. Leider war die Lehrerin nicht meiner Meinung und gab ihm eine Vier. Es war aber die Zeit, als ich schon aufgegeben hatte, bei dummen Lehrerinnen für meinen Sohn zu werben. Er verließ dann diese Schule in der 12. Klasse und ging nach Leipzig. Er hatte einen Studienplatz – einer von dreien – in der Bass-Klasse der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ ergattert. Weil er – ohne Noten zu können – so großartig spielte, dass man sich für ihn entschied. Er war siebzehn und das neue „freie Leben“ in Leipzig und in einer WG führte dazu, dass er nach einem Jahr wieder exmatrikuliert wurde. Ein Schicksal, dass seinen Vater in den Siebzigern ebenfalls ereilte. Es hieß damals „wegen schlechter Studiendisziplin“. Beide gefeuert. Beide weitergemacht. Schade, sagt Moritz dennoch heute, wäre ich nur älter und klüger gewesen. Ich sage, es war eine Erfahrung. Immerhin gewann er den 1. Preis in einem Wettbewerb der Zigarettenmarke „Cabinet“ – eine ehemalige DDR-Zigarette, die es heute noch gibt – in der Sparte Musik. Für seine ersten Rap-Gesänge, die wir alle mit Begeisterung und Erstaunen hörten, und vor allem auch für seine großartige Performance auf der Bühne. Die Zeitschrift „Magazin“, ehemals DAS Magazin, das monatlich die einzige Nackte als Fotoakt in der DDR enthielt und heißt begehrt war, druckte seine Texte. Nur Robert, mein ältester Sohn und gleichzeitig Moritzs schärfster Kritiker und natürlich auch treusorgender Bruder, fand, Moritz singe immer nur „auf einem Ton“. Tja, hat Rap so an sich, oder? Wie Robert, mit dem Moritz regelmäßig den Super-Battle ausfocht und noch immer ficht, probierte, irrte und korrigierte Moritz ständig seine Musik und sein Leben und überhaupt alles. Heute wird er 35 Jahre alt und sieht noch immer aus wie 25. Er steht nun oft stellvertretend für seinen 2008 von uns gegangenen Vater auf der Bühne und fühlt sich nicht besonders wohl in dieser Rolle. Er will nicht „der kleine Cäsar“ sein, obwohl er so aussieht. Er will etwas Eigenes machen, was ich verstehe. Zur Feier des 44. Geburtstages seines Bruders Robert im Dezember 2015 konnten die vielen Gäste sehen, was er meint. Wenn er SEINE Musik macht, steht er nicht – wie sein Vater – auf der Bühne, sondern er springt und tanzt und performt. Singt seine eigenen Texte und spielt seine eigene Musik. Dann ist er nicht mehr der schwierige und irgendwie unfreundliche Moritz, wie ihn oft die Anderen sehen. Dann lacht er auf seine unnachahmliche Art, von der ich mir wieder mehr wünsche. Inzwischen ist er auch nicht mehr der „Kleine“, der „Unordentliche“, der „Zuspätkommer“ und „Chaos-Mensch“ (O-Ton Robert). Im Dezember 2014, genau an Roberts Geburtstag, ist Moritz Vater von Tamino geworden. Dieses Kind hat Moritz noch einmal verändert. Er hat Verantwortung übernommen. Nicht nur für sich, sondern auch für einen anderen Menschen, der neu auf diese Welt kam. Ich liebe meine Söhne Robert, Ben und Moritz. Jeden auf seine Art. Sie sind verschieden. Sie streiten und sie vertragen sich. Jeder ist eine ganz eigene Kreation. Moritz – ich gratuliere Dir zum Geburtstag. Ich liebe Dich, so, wie Du geworden bist. Und auch so, wie Du noch werden wirst. Da habe ich große Hoffnungen.

Foto: Moritz und Robert Gläser

„Hast Du noch ne CDU für mich?“ – als ich einmal Wahlbeobachterin war…

Eigentlich hatte ich Zahnschmerzen. Aber – ich schleppte mich ein weiteres Mal in die Schule um die Ecke. Und betrat mein Wahllokal mitten im beschaulichen Charlottenburg in Berlin um drei Minuten vor 18.00 Uhr. Man wollte mir die erforderlichen drei Wahlscheine in die Hand drücken. Ich kann nicht besonders eindrücklich gewesen sein, am Nachmittag, da war ich schon einmal dort, um meine drei Kreuze zu machen. Die in diesem Fall gefordert sind oder eben nicht.

Hier bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung am 18. September waren drei Kreuze wirksam, falls jeweils nur eins auf den drei Wahlzetteln stand, eine Unterschrift dagegen nicht. Aber – und das erfuhr ich im Verlauf des sehr sehr langen Abends: Ab sofort kann man in den aufgedruckten Kreis seiner Wahl nicht nur ein Kreuz setzen, auch ein Haken, eine Sonne oder ein Smiley haben Gültigkeit, sofern sie sich im Kreis für das ehemals ausschließlich geforderte Kreuz befinden. Kapiert? Ich erst auch beinahe nicht. Fürs nächste Mal bin ich belehrt: Es ist egal, was man in den Kreis malt, man drückt mit der Innengestaltung des Kreises neben der Partei der Wahl sein „Ja“ aus. Egal, mit welchem Zeichen oder welcher Zeichnung. So setze man also ab sofort sein ganz individuelles Zeichen. – Stand das in irgendeiner Zeitung? Wurde das im Fernsehen verkündet? Ich hörte oder las es jedenfalls nicht. Das erörterte ich im Laufe des Abends mit der „Chefin“ meines Wahllokals. Denn ich war die Wahlbeobachterin. Die einzige weit und breit.

Ansonsten scheint es niemanden in meinem Wahlbezirk zu interessieren, was die bienenfleißigen Wahlhelfer nach 18.00 Uhr treiben. In meinem Lokal waren es sechs Damen und ein Herr. Sie staunten, was ich bei ihnen wolle. Mal zuschauen, was Sie hier so tun? – Das ist Ihr gutes Recht. – hieß es dann. – Ja, das wusste ich natürlich. – Es wird aber bestimmt bis 22.00 Uhr dauern. Wir haben hier unser ganz spezielles System. Wir machen das schon viele Jahre zusammen. – Ok, schreckt mich nicht. Ich bleibe dann bis 22.00 Uhr.

Und so war mein Da-Sein akzeptiert. Einer flog noch herein und gab seinen „Tipp“ ab, dann schloss das Wahllokal, ich musste formal noch einmal „raus“. Und dann öffnete sich die Tür wieder – für mich und den Hausmeister der Schule, der noch bleiben wollte „bis zum letzten Wahlzettel“. Das war beruhigend.

Und so ging es also los. Die Wahlurne wurde auf dem Tisch geleert. Die „Chefin“ zählte in dem großen Buch, in dem alle Wähler standen, jene heraus, die wirklich gekommen waren. Die anderen fünf Damen und der eine Herr sortierten die orangen, die blauen und die grauen Scheine und zählten sie. Die Zahl der Wahlscheine durfte nicht größer sein, als die Anzahl der im Buch vermerkten Wähler. Ok, hab ich kapiert. Manche gehen in die Kabine und zerknüllen den Schein oder nehmen ihn mit nach draußen oder werfen ihn in den Papierkorb. Eine siebenköpfige Familie ging gemeinsam in die Kabine, da wurden sie wieder herausgerufen. Das geht gar nicht! – erzählt die „Chefin“. – Sie wären doch eine Familie und wollen alle das Gleiche wählen, hieß es. – Können Sie ja, aber nicht alle auf einmal in einer Kabine. Jeder müsse für sich hineingehen. Da gab die Großfamilie ihre ausgefüllten ungültigen Scheine wieder ab und ging. Sie wollten nicht einzeln wählen. Stimmen verschenkt. Schade. Ich hatte kapiert. Scheinanzahl Buch muss gleich oder größer sein als Scheinanzahl Tisch. War sie aber nicht. Erste Aufregung. Irgendwer musste sich verrechnet haben. Der Fehler wurde gesucht und gefunden.

Es herrschte extreme Konzentration im Raum. Keiner sprach, keiner trank oder aß etwas. Es wurde nur sortiert und gezählt. Die Ergebnisse verglichen. Denn nach der ersten Großzählung wurden die Parteien ausgezählt. Erster Wahlvorschlag Erststimme für das Abgeordnetenhaus. Dann Zweitstimme für das Abgeordnetenhaus. Dann Bezirksverordnetenversammlung, für die aber viele Parteien gar nicht antraten. Alles wurde in Zehnerpäckchen gelegt, um am Ende alles zusammenzählen zu können. Um so ein Zehnerpäckchen „voll“ machen zu können, hieß es dann: Hast Du noch ne CDU für mich? Oder: Wer hat die Tierschutzpartei? Oder: Noch irgendwo ne FDP? Nee, ich hab hier die Piraten.

Dann packte man die Zehnerpäckchen zu Hunderterpäckchen, um wiederum alles zu zählen und in einer Liste zu notieren. Es war ein Geraschel und Atmen und Murmeln. Langsam machten sich Müdigkeit oder Nackenstarre breit, aber die routinierten Helferinnen und der einzige Mann im Raum schafften es, dass am Ende alles stimmte. Alles Fertiggezählte in Tüten verpackt, Zahlen ans Wahlamt gemeldet und später von der „Chefin“ zur zentralen Stelle ins Rathaus gebracht.

Neu für mich: Briefwahlen werden irgendwo im Bezirksamt parallel ausgezählt. Erstaunlich für mich: Während „wir“ gerade erst mit der „Zählung“ begannen, feierten oder greinten schon die Gewinner und Verlierer der Berlin-Wahl 2016 im Fernsehen über ihre Zahlen. Was stimmt da nicht? Fragte ich mich. Nun ja. Wer es weiß, kläre mich auf. Der Hausmeister schloss mir die Schule wieder auf und ich hüpfte zufrieden über die Zählkünste meiner Wahllokalmannschaft und ihren unaufgeregten Fleiß nach Hause und entkorkte eine Flasche Sekt. Auf Elisabeth, die Wahlbeobachterin!

Einmal Westen ohne Wiederkehr. Teil Zwei. Familie Gläser wird integriert

Wie ging es weiter? Mit der „Integration“ von Familie Gläser in die Bundesrepublik Deutschland bzw. in das alliierte Westberlin? Das war so:

Klaus Renft fuhr uns nach Marienfelde, in die damalige Aufnahmestelle für Übersiedler in Berlin-Tempelhof. Dort waren fast nur Ostdeutsche und vorwiegend Polen, die ihr „Deutsch-Sein“ nachweisen konnten. Als wir ankamen, Peter und ich, zwei kleine Kinder, Ben und Moritz, und ein jugendlicher Robert, hielt man uns sofort an der Pforte für Polen. Wir müssen etwas bunter gewirkt haben. Die Wächter am Eingang des „Auffanglagers“ sprachen uns in gebrochenem Deutsch an. „Sie verstehen deutsche Sprache?“ – „Ja, wir verstehen. Wir sind aus Leipzig!“ – „Ach so, wir dachten Polen!“ – Ok, das verstand ich erst einmal nicht. Doch sollte ich es später verstehen, dann, als wir „eingegliedert“ wurden. In ein Studentenheimartiges Zimmer – zu fünft mit Doppelstockbetten – um uns herum wurde polnisch gesprochen. „Miiichai!“ – ertönte es aus dem Nebenzimmer. Robert – schon damals unser Parodist – hatte das ganz schnell drauf: „Miiichai“ – mit einem ch wie in ach. Er rief es ständig inbrünstig überall herum, so dass ich ihn schon mäßigen musste. Denn Michail wurde oft gerufen. Und überhaupt – diese Polen. Überall waren sie. Überall waren sie die Ersten. Und erstmalig bekam ich ein Gefühl dafür, eine Deutsche zu sein.

Wir hatten es ja in der DDR nicht so mit dem Deutschsein, auch wenn das heute viele denken. Das Wort Deutschland wurde gemieden wie die Pest. Wir hatten es zwar im DDR-Namen und auch im SED-Namen, aber ansonsten kam es nicht vor. Nur als Siegmund Jähn ins Weltall geschossen wurde, las ich erstmalig wieder in den DDR-Zeitungen: „Der erste Deutsche im All“. Aha, sind wir also doch Deutsche. Wir lachten damals darüber. Ansonsten machten wir uns darüber nicht soo viel Gedanken. Wir waren DDR-Bürger, wenn auch nicht gern. Plötzlich sollten wir also anerkannt „Deutsche“ werden. Dafür mussten wir diverse Stationen durchlaufen – in diesem „Lager“. Ich zähle sie auf, den „Laufzettel“ hab ich heute noch:

Ärztlicher Dienst

Sichtungsstelle

Weisungsstelle

Bundesaufnahmestelle Berlin (Annahme des Antrages, Vorprüfung, Ausgabe des Aufnahmescheins)

Landeseinwohneramt Berlin – Meldestelle

Bundesanstalt für Arbeit

Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin

Zentrale Beratungsstelle für Aussiedler und Zuwanderer

Sonderbetreuung und Beratung für ehemalische politische Häftlinge

BVG-Freifahrtausweise

Taschengeld

Bekleidungsbeihilfe

Friedlandhilfe

Alliierte: Franzosen. Briten. Amerikaner.

Bundesverfassungsschutz

Diverse Beratungsangebote der Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Landesausgleichsamt Berlin etc.

Ohne einen Stempel von all diesen Stationen konnte man die Aufnahmestelle nicht verlassen. Da war ein „Run“ auf diese Institutionen, bei dem die Polen irgendwie schneller waren. Einer der Gründe für beginnende Feindseligkeiten der Ostdeutschen gegenüber den Polendeutschen, die allerdings kein Deutsch sprachen und das einfach ignorierten. Die meisten Beamten machten gegen Mittag Schluss. Dann musste man auf den nächsten Tag warten und die Nachmittage irgendwie rumbringen. Ich entschloss mich, jeden Tag um halb vier aufzustehen, nahm mir ein Buch und stellte mich ab ca. 4.00 Uhr an. Ich war nicht allein, aber es klappte, dass wir nach ca. zehn Tagen „raus“ waren.

Zwei lustige Erlebnisse: Bei den Amerikanern hatten wir es mit einer älteren Dame mit polnischem Namen und breiten amerikanischem Akzent zu tun. Sie fragte meine Musikermann Peter, neben seltsamen Fragen über die Truppenstärken an der Grenze während seines damals bereits zwanzig Jahre zurückliegenden „Dienstes“ bei der Nationalen Volksarmee der DDR, folgendes: „Und Sie sind also Musiker! Spielen Sie Reggae?“ Peter verstand sie nicht. Und guckte dumm. Sie fragte etwas lauter: „Und, spielen Sie Reggae??!! (Ich flüsterte ihm zu: Ob Du Reggae spielst, sag einfach ja! Du hast doch da so einen „Katzenjammerreggae“!) – Peter aber sagte: „Nein, ich spiele keinen Reggae.“ – Und die gestrenge Amerikanerin antwortete zufrieden: „Very good, Reggae kann ich nämlich nicht leiden!“ Sprach‘s und entließ uns wieder nach draußen.

Die zweite lustige Begebenheit trug sich bei der Übergabe unseres sogenannten Aufnahmescheines der Bundesaufnahmestelle Berlin zu. Die Beamtin erklärte uns, dass wir diesen Schein nicht verlieren dürfen. Es sei wie eine neue Geburtsurkunde – für die ganze Familie. Aufgezählt waren: Gläser, Peter, geboren in Leipzig. Gläser, Elisabeth, geboren in Leipzig, Leipzig, Robert, geboren in Leipzig, Gläser, Benjamin, geboren in Leipzig und Gläser, Moritz, geboren in Leipzig. Sie schaute noch einmal irritiert auf die Urkunde und fragte plötzlich: „Haben Sie ein Kind, das mit Nachnamen Leipzig heißt? Da steht „Leipzig, Robert“, geboren in Leipzig?“ – „Das haben Sie geschrieben, sagte ich, „war wohl bisschen viel Leipzig auf einmal…“. Wir lachten und sie änderte die Urkunde. So wurde aus „Robert Leipzig“ wieder ein „Robert Gläser“. Und wir konnten das Aufnahmelager verlassen. Ausgestattet mit etwas Geld und einer Art Zuweisung für eine Pension in Berlin-Charlottenburg. (Das ist aber eine neue Geschichte).

P.S. Ich hab noch etwas vergessen. Robert hatte, ehe wir nach Westberlin ausreisten, nagelneue Schuhe im „Exquisit“ gekauft, also in einem der DDR-Läden, in denen alles fünfmal teurer, als in normalen Läden war. Diese Schuhe – sein ganzer Stolz damals – hatte er in dem engen Doppelstockbett-Zimmer in Marienfelde in eine Plastiktüte gesteckt und an die Tür gestellt. Die Tüte hab ich aus Versehen mit den anderen Abfalltüten in den Müll gegeben. Robert rannte dem davonfahrenden Stadtreinigungsauto noch rufend und gestikulierend hinterher. Vergebens. Das hat er mir mindestens ein Jahr nicht verziehen.